|

ひっきりなしに車が行き交う環七通りを少し入ったところにその工房はありました。 一見普通の家にも見えますが、一歩入ると、染料がびっしりと並び、外とはまったく違う世界。 4人の職人さんたちが、さまざまな工程を行っています。 この工房「アート 「明治43年に、江戸更紗の職人だったじいさんが工房を開いてから私で三代目。 普通の小紋などもやっていますが、うちの特徴は何と言っても、 日本を代表する作家の原画を更紗技法でちりめんの風呂敷に染めること。 親父の代から始めたんですけどね」。 完成品の風呂敷を見せていただくと、構図はもちろん、作家の筆のタッチやぼかし、色まで実に見事に再現されています。まるで一服の絵。 手描きの原画をどうやってこれだけ精緻に再現するのでしょう? 「それは長年の工夫と職人の腕のたまものです」。 |

|

作家の原画を元に図案を起こします。 そしてそこから型をつくっていくのですが、 何色にも塗り分けられた絵のどこをどう分けて型紙にしていくのか、 素人にはまったく想像もつかない世界。 「1枚の絵に50〜60枚の型紙が必要なこともあるんです」。 |

|

|

原画の色に合わせてひとつひとつの色を調合していきます。これも、部分ごとに色が違うので、1枚の絵に必要な色は何十色にもなるとか。 「調合はね、1回で決めないんです。薄めからやっていって3回目で合わせるというのが基本」。まさに長年の経験がものをいう作業です。 染料といっしょに合わせているのは、もち粉とぬかを合わせたのり。 のりを混ぜることで色を次々と重ねても決して混ざらず、また生地ににじむこともないので、くっきりとした線を引いたりもできるのです。 |

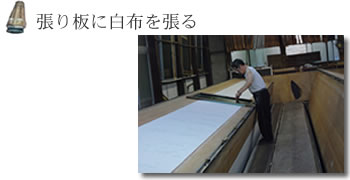

13mの張り板に正絹ちりめんの白布をのりでぴったりと張ります。 ちょっとでも布目が曲がると、でき上がりに影響するので細心の注意が必要。 張り板は1台に4面ついていて回転するしくみ。必要な面だけを表に出して作業することができ、効率的です。 1面12mの布で16枚の風呂敷分。 |

この帳面には、どの絵柄のときに

この帳面には、どの絵柄のときにどんな色がどれくらい必要かを書き記してあります。 |

|