イベント・ニュースや読みもの note

18.06.14

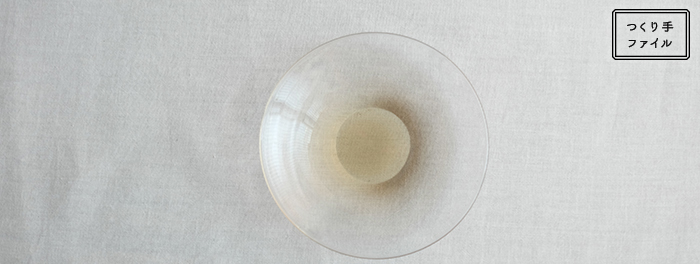

《つくり手ファイル》そこになじむガラスの器 /ガラス作家鷲塚貴紀さん

「わかりやすさ」を大切にした鷲塚さんがつくる器は、どれも素直なかたち。シンプルなデザインの中に、ガラスの美しさが宿ります。お客様に安定して同じものをお届けできること。それでいて手仕事の温もりが感じられるもの。まさに私たちが思い描いていたガラス器をつくる作家、鷲塚貴紀さんをご紹介します。

■ガラスの街、富山で

富山県に生まれ、現在射水市にアトリエを構える鷲塚さん。

富山というと「薬売り」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。現在学校や美術館、工房などガラスの施設が充実し、街ぐるみでガラスに力が注がれているのも、もともとは薬瓶の製造に由来するそうです。

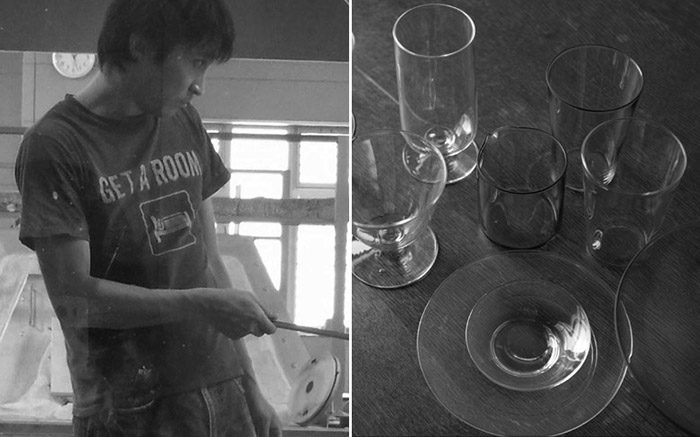

▲作品が並ぶアトリエ 写真提供: 鷲塚貴紀さん

鷲塚さん自身がガラス器をつくろうと思ったきっかけは、とても単純だったといいます。

「20年以上前になりますが、何か手を動かす仕事がしたいと思って、漠然とつくり手に憧れていたんです。

当時は、個人レベルでもガラスが扱いやすくなり、ガラスという素材が新しく注目されはじめた時代でした。つくる過程がダイナミックで、単純に面白そうだと思ったんです」(鷲塚さん)

■コップらしいコップ、ボールらしいボール

大阪芸術大学を卒業し、ガラスの制作はイギリスのThe surrey institute art and design universityで習得。帰国して富山ガラス工房で働いたあとに独立しますが、どうしても展示会になじめなかったと振り返ります。

「シンプルな日用品をつくりたいのですが、それだけだと会場がしらけて見えるのです。無理をして作品色の強いものを考え、そのことがかなりストレスになっていました」

写真提供: 鷲塚貴紀さん

そこで一度白紙に戻し、少ないアイテムをしっかりとつくるやり方に。

「ガラスのかたちも大きさも、まずはわかりやすい定番の形だけに絞ってつくっていこうと思いました。コップらしいコップ、ボールらしいボールのように。

あまり個性的なことをとしないで、わかりやすさを大切にしています。なので最初は自分をガラス作家だと思っていましたが、今は自分のことを作家というよりは職人、またはただの作業員ぐらいに思っているんですよ」

■ガラスがつくり出す色

鷲塚さんのガラスには透明なものだけでなく、ほんのりと色がついたものもあります。

グレーがかった「smoke」と、淡い黄色の「clear」。

どちらも使うことを意識したときに、主張のない落ち着いた色味がほしくて行きついた色です。

▲グレー色のガラスを少しだけ用いてつくる「smoke」(右)。透明感を失わないよう、色の量に気を使いながら仕上げます。写真左は、底部分をハンドトーチで焼いてつくる「clear」。色ガラスの色では出せない、さりげない艶を纏っています

▲食卓を引き締めてくれるsmokeの片口。口元には、黒色のガラスを巻き付けてマット処理。エッジが光らないようにすると、ガラスの雰囲気が大人しくなります

「ガラスはキラキラした素材で、それはそれで魅力的なのですが、他の素材との合わせにくさもあります。

日本の食卓で色んな素材の器と溶け込みようにと考えて、落ち着きのある佇まいになるようにしました」

買い足したいと思ったときに、ちゃんと同じものを提供できる安定感。余計なものをそぎ落とした、シンプルなデザイン。それでありながらずっと見ていたいと思わせるのは、そこには人の手でしかつくれないものがあるから。

光の加減や置く場所によって変わる表情が、ガラスの美しさに気づかせてくれる鷲塚さんの器。きっとどの食卓にもなじむことでしょう。

-

《つくり手ファイル》日本の豚革を活用、未来につながるものづくり/sonor

-

人生に向き合う中で、見つけたセルフケア。「自分の内側が何を望んでいるのか、ひとつずつ向き合う」/fragrance yes 山野辺喜子さん

-

《つくり手ファイル》五感に響く、木の装身具/KÄSI 渥美香奈子さん

-

《つくり手ファイル》いぐさを編む、岡山ならではのかごづくり/須浪亨商店 須浪隆貴さん

-

《つくり手ファイル》北欧の暮らしに根付く白樺のものづくり/SUKOYA 迫田希久さん

-

《つくり手ファイル》自然の風景のように移りゆく、真鍮の装身具/BRASSYARD山中育恵さん