イベント・ニュースや読みもの note

2021.06.25

《おいしいつくり手》職人歴60年余、ひとつひとつ目を彫る銅のおろし金/江戸幸 勅使川原隆さん

「なぜこんなになめらかにおろせるんだろう」そう驚かずにはいられないのが、江戸幸のおろし金。爽快な気持ちにすらなる切れ味の秘密は、職人がひとつひとつ目を彫っているから。東京で唯一の銅のおろし金職人である、勅使川原隆さんにお話を聞きました。

■料理人も愛用する、昔ながらのおろし金

「何しろ、東京都がまだ東京市のときに生まれたんだから。古い話ですよ」

現在80歳。勅使川原隆さんは60年以上の経験がある銅器の職人です。荒川のむこうにスカイツリーが見える葛飾区小菅の工房で、「江戸幸」の屋号を掲げておろし金を中心につくりつづけています。

「昔はね、町には畳屋さんやら桶屋さんやらがあって職人の世界って珍しいことではなかった。東京にもおろし金の職人がいたんですよ」

今となっては、東京で銅のおろし金をつくる職人は勅使川原さんおひとり。全国的にみても貴重な存在です。

「今は安いものが色々とでてきてるでしょ。大手っていうのは宣伝もうまいし、我々のようなのはすきまで食っていくしかないんですよ(笑)」

そう謙虚に話す勅使川原さんですが、その手から生まれる銅のおろし金は本当に優れもの。切れ味がとても鮮やかでおろしやすく、これまで使っていたものとの違いに驚かされます。

長い年月この仕事をしていても切れなかったというクレームはなく、蕎麦店や割烹など料理人からの特注も沢山手掛けてきました。

■機械ではつくれない鋭い切れ味

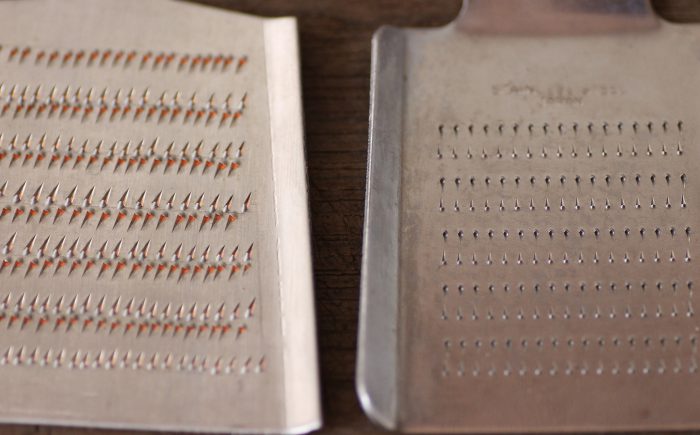

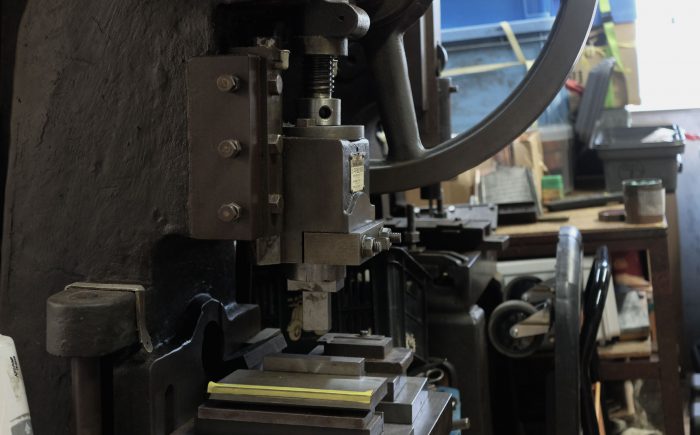

勅使川原さんがつくるのは、目をひとつひとつ彫る手づくりのおろし金。ほとんどの工程がこの工房で行われています。

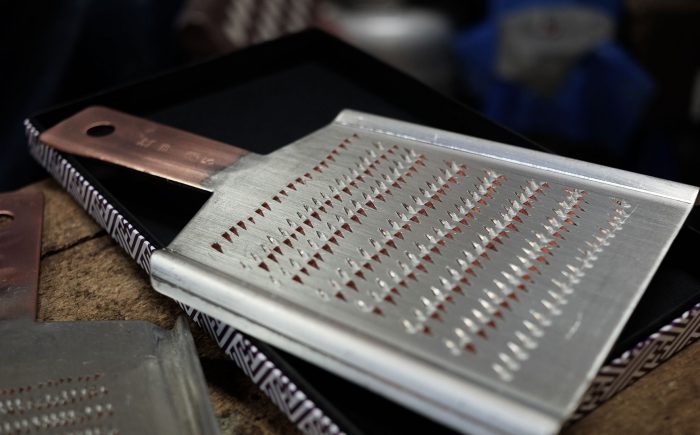

もち手は銅色ですが、おろす部分は銀色です。これは耐久性を高めるために、そして変色を防ぐために錫(すず)を塗っているから。ガスで銅板を熱しながら、手作業で錫を焼き付けていきます。

「今はきっと電気メッキが多いでしょう。これは錫の手引きっていうんですけど、それだとやっぱり持ちが違うんです」

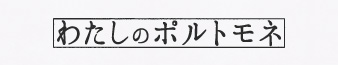

機械づくりのものとの違いは耐久性、そしてなんといっても切れ味です。二つを比べてみると、目のかたちや大きさ、並び方も違いました。

機械の方は目が小さくて規則的に整列。勅使川原さんのは目がしっかりと立ち上がっていて、そっと触れてみるとひっかかる感触があります。よく見ると並び方は均一ではありませんが、それによって素材のいろいろな面があたるので目が詰まりにくく、うわすべりすることなくおろせるのです。

「まあつくり方としては、古いやり方ですよ」と言いながら、鋼鉄の丸い棒、鏨(たがね)という道具と金槌を手に実演してくれました。

とんとんとんとん……工房に小気味よく響く音とともに刃がすっくと立ち上がっていきます。土から植物の芽が出るように次々と。

道具入れには刃物屋さんに仕立ててもらったものや、自作のものなど鏨がぎっしりと詰まっていました。

切れ味をみながら頻繁に鏨を変えて彫り続けていきます。立てる目の数は表面で150くらい、裏面はさらに多く。

「1日作業してもできるのは6、7枚かな。そんなにはつくれないですよ。基本的に常設ではなく(百貨店での)催しでやっているけど、それでも生産が追い付かないことがあるからね」

■つくったものには責任を持って 長く使えるのがいい道具

もう一つの特徴が、銅板に厚みがあること。しっかりと安定性があって使いやすいのですが、別の意味もあります。それは、あとから修理できるようにするため。

「つくったものには責任をもたないといけないからね。うちのものはうちで修理できるようにつくっているんですよ」

江戸幸では、使っていくうちに切れ味が落ちたら「目立て直し」といって全部目をつぶしてから再び錫を塗り、最初にあった刃と刃の間に新しい目を立ててくれます。目をつぶす際に削るから、その分板が薄くなるため厚みが必要なのです

とはいっても、実に長持ちするので数年で使い物にならない、なんてことはありません。

「私のところに戻ってくるのは20~30年くらい経ったものかな。手でつくったものって相当長く使えるからね。我々職人もそうだけど道具ってなぜいいものを使うかっていうと、やっぱり長く使えるからなんですよ」

■受け継がれていく、職人技

江戸幸は勅使川原さんのお父様にはじまり、勅使川原さんがその後を継ぎました。

「親父は明治の人間だから仕事には厳しかったですよ。殴られたり怒鳴られたりとかはなかったけどね。急所急所はああだよ、こうだよって教えてくれたけど、細かいところはそばで一緒に仕事をしながら見て覚えました」

機能的なことだけでなく、道具の細部の美しさやスマートさ。親父はそういうところにもうるさかったねと振り返ります。

そんな勅使川原さんのもとには、4年前から仕事を習いに通う青年がいます。

「今は見て覚える時代じゃないもん。怒らずにちゃんと教えてあげなくちゃ、かわいそうだもんね。徹底的に教えたから上達も早かったし、なかなかいい目を彫るんですよ」と勅使川原さん。

練習用ではなく商品にするものを彫らせて指導してきたので、それなりの数のロスも出てしまったそうですが、そこは怒らず根気強く。やっぱり売り物だぞって気持ちでやらないと覚えられないものなのだそうです。

お弟子さんは現在26歳。30歳くらいまでには一人前にしないとと考えているそうですが、それまでには型取りや研磨、道具の手入れなど、まだまだ教えなければいけないことが沢山あります。

人の手でしかつくれない切れ味をものにするには、どうしてもそれなりの年月が必要。その熟練の技は手塩にかけて育てた愛弟子へと引き継がれつつあります。

カテゴリ:おいしいつくり手, エンベロープフードホール