イベント・ニュースや読みもの note

21.11.16

《つくり手ファイル》ひやっと冷たい木の椅子に。倉敷ノッティング/倉敷本染手織研究所・石上梨影子さん

おしりをしっかりと安定させ、冷えからも守ってくれる民藝の椅子敷「倉敷ノッティング」。この椅子敷がどのようにつくられたのか、倉敷本染手織研究所の石上梨影子さんに話を聞きました。

■倉敷ノッティングのはじまり

倉敷駅から東へ徒歩10分。

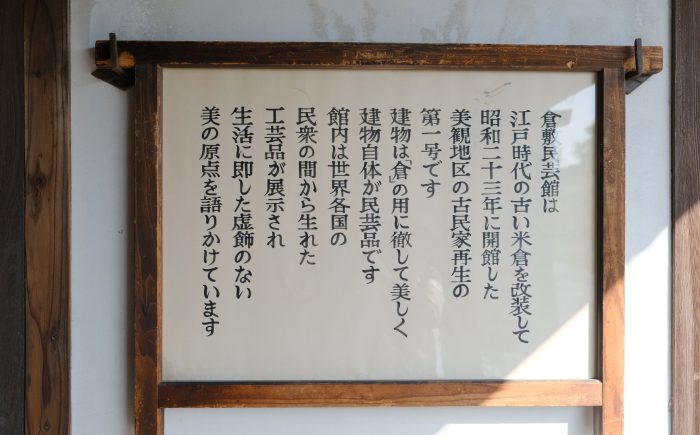

揺れる柳に誘われ、倉敷川沿いをゆくと、白壁と瓦屋根の端正な街並みの中心に倉敷民芸館があります。

民藝館の真向かいに建つのが、倉敷本染手織研究所。

研究所は1953年、倉敷民芸館の館長である故外村吉之介氏が、民藝運動の一環として設立しました。

今から80年前、外村氏は「倉敷ノッティング」という椅子敷を考えました。

無駄のない丈夫なつくりは、50年ないし物持ちがよければ一生のあいだつかえるもの。冬のひやっと冷たい木の椅子に敷くとおしりを冷えから守ってくれます。

倉敷ノッティングがつくられたのは、まだ日本で床座が主流だったころ。将来の椅子を使う暮らしを見越して生まれたものでした。

「ノッティングの椅子敷は外村吉之介が考案したものですが、織り方自体はペルシャ絨緞と一緒です。だから世界中あるようなものなんです。誰の発明でもないし伝統的にあるもの。

ただ、ペルシャ絨緞は宗教性を帯びていますでしょう。日本ではそうじゃなくて、普通に椅子に敷いたり、床に敷いたりするものとしてつくられました」

「つくられた当時、その頃はみんな畳の生活だったんです。

今のように椅子を持っている人はそんなにいなく、椅子があっても勉強机のはじめから座面にスプリングと布が張ってあるものでした。

住宅事情が20年、30年で変わって、その後、床はフローリングが多くなりました。ほんとうのちゃんとした椅子が欲しくなって、需要が生まれたのはそれからです」

「椅子敷をつくってから一年たりとも欠かさずに毎年展示会をしていますが、自分の家に椅子があり、欲しい人が買われる。

当時は今みたいにどこかで見て欲しいわ、というのとは買い物の仕方が違っていて、展示会に足を運んで来た人だけが知って購入していました。

それより昔は、柳宗悦先生や白樺派の人たちが西洋好みで家にイギリスの家具を持ち込んでいたんですね。そうすると、ノッティングを敷きたい、と。頼まれていたのがもともとのはじまりです」

■発案当時のノッティングは着物の残り糸から

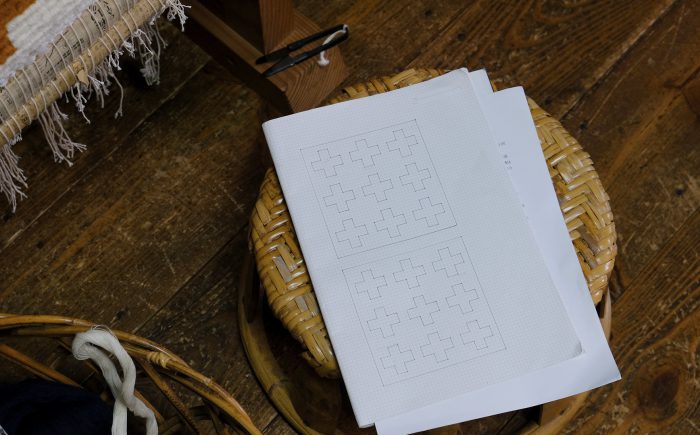

毛元をきつく締め、ぎゅっと目の詰まった毛足が特長的なノッティングの椅子敷。

発案当時は、まっさらな新しい糸ではなく、着物の織りはじめと織りじまいの残りの糸を使ってつくっていたと石上さんは話します。

「ノッティングというのは、糸を結んでは切り、結んでは切りと、ちょん切らなくてはならないんですね。その切った断面がおしりに触れる座面部分になっています。

長い糸を切るのはすごくもったいないから、そこは外村先生が考えたところです。糸は結んで切る長さ分があればいい、と」

「むかしは着物の反物をいっぱい織っていて、そうすると、織りはじめと織りじまいでかならず無駄が出るんです。1反分以上の糸が必要で、その無駄が出た部分を使って椅子敷を織っていました。

椅子敷一枚ウールならだいたい1キログラムくらいありますが、1キロ分の糸を貯めるというのはなかなか大変。

何年かして貯まったらつくる、そうやってもともとつくられていました。 それではもう追い付かないようになって、ノッティングのための糸を用意するようになったんです」

■デザインは置いても気にならないくらいのものをそばに

ノッティングの素材は綿とウール二種類。綿は植物染料によって時間が経つとともに色が変わり、反対にウールは化学染料になるため色の退化が少ないという特徴があるそう。

選ぶ図案は人それぞれ、長く使える椅子敷は自分に合ったものを選んでもらうのが大事、と石上さん。

今回のエンベロープ受注会でも、幅広くシンプルなデザインをつくってもらいました。

「ウールは復元力が強いのでペタンとなりません。そのうえ、あったかいというのが特徴だと思います。絨緞と同じですごく締めてかたくつくるので、しなるには年数がかかります。

10年くらい使ってもまだまだ新品に近く、それ以上座ってもらわないとへたりは出ません。だからデザインも色も飽きちゃダメなんです……」

「お部屋だとか自分に馴染んでいくものを選んでいただきたいですね。はじめは目につくから変わったデザインとかにいきがちですが、部屋の中に一枚ピカーと目立っても困るでしょう。

だからか、みなさん賢くて、置いておいても気にならないようなものを選ばれます」

■民芸のこころは「人も、ものも健康に」

今回エンベロープが、木の椅子に合うすてきな椅子敷を探し求めて行き着いたのが倉敷本染手織研究所でした。

しかし研究所は民芸運動の一環として、研究生に手織や手紡、本染を教え、暮らしの中で働く民芸品をつくる人を育てるために設立されたところ。

共同生活する研究生は自分のものを持ち込まず、研究所にあるものだけを使って暮らす、と石上さんは話します。

「一年、手織や手紡、本染を勉強しながら、そのあと家に帰って身の回りのところからきちんとした健康的な生活をして欲しいというのがそもそもの願いです。

コロナによってより感じられると思うのですが、健康であることがいちばん、そして、ものも健康じゃなくちゃダメなんです。

ものも好みがあって、変わっているのがいいとか、いじけたのが好きな人がいる。でも長い目で見るとやっぱり健康なのがいちばん大事です。ものにも健やかさがあります」

「使ってくれる人がずっと長く、嫌な思いをしないで使ってくれる、それが大事です。そのためには素材がよくないといけません。

高価なものという意味じゃなくて、ごく普通にいちばん丈夫につくられた長く使えるものを使って生活しましょう。そうすると生活自体が美しくなるから。このことが民藝の心に通じて、そうすれば日本中が美しくなるというのが、柳宗悦先生の理論です」

「それに心酔した外村がここでそういう人たちを育てようというのを始めたものなんです。飾り物はつくらず、家庭で大事にするものをメインにしています。

例えばこうやって飾ってある、これはもともと布団。それを使う人が、美しいなと思って飾るのはかまわない」

「でも、つくる人の態度はあくまで布団として、飾りじゃなくて実用的に使われることを役立つようにつくりなさい、という意味です。

使えば、ものは良くなる。つくっていると上手になる。そうすると美しいものが自然につくれるようになる。そんなふうに考えています」

倉敷ノッティング受注会ページはこちらへ。

-

《つくり手ファイル》悲しい日もうれしい日も。人生に役立つものづくり/shuo'

-

《つくり手ファイル》人生に寄り添うジュエリーづくり/cobaco

-

《つくり手ファイル》横振り刺繍が紡ぐ、野の花のジュエリー/鬼塚友紀さん

-

《つくり手ファイル》使う人とのほどよい距離感/JOURNEY草薙亮さん

-

《つくり手ファイル》日本の豚革を活用、未来につながるものづくり/sonor

-

人生に向き合う中で、見つけたセルフケア。「自分の内側が何を望んでいるのか、ひとつずつ向き合う」/fragrance yes 山野辺喜子さん