イベント・ニュースや読みもの note

2019.02.07

《おいしいつくり手》受け継いでいく、本物の出汁/こんぶ土居

日本の出汁といえば、昆布を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。身近なものだからこそ気付きづらいそのすばらしさを改めて教えてくれたのが、大阪の昆布専門店「こんぶ土居」。創業から115年。ずっと変わることなく、ごまかしのない「よい食品づくり」を追求しつづけています。

■卵サンドの隠し味、実は…

こんぶ土居さんを紹介してくれたのは、エルマーズグリーンコーヒーカウンターのスタッフでした。

実は、大阪淀屋橋の店で提供している卵サンドに欠かせないのが土居さんのこんぶ粉。発酵バターと合わせてパンに塗ることで、奥深い味に仕上がるんです。

そんな縁からかなった、フードホールでの販売。

真摯に食品づくりをされていること、スタッフみんながファンであること、そんな話を聞いていたので、わくわくしながら大阪市中央区のお店に向かいました。

■人まかせにしない。自分達の手でよいものを

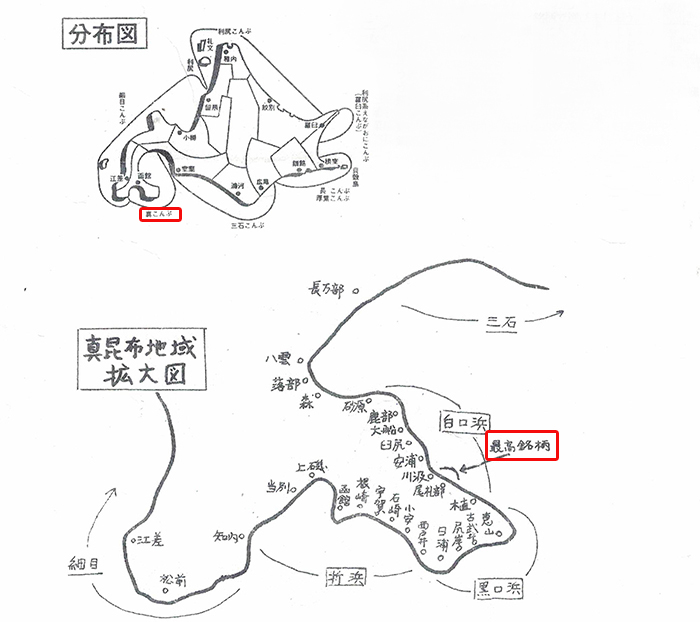

利尻や日高、羅臼など色々と種類がある昆布ですが、こんぶ土居で扱うのは最上級に格付けされている「真昆布」。

肉厚で幅が広い真昆布は、雑味がなくて上品。そしてうまみが強いのが特徴。出汁をとっても佃煮にしてもおいしくつくれます

真昆布の採取地は、北海道南部。その中で同店の看板商品「 天然真昆布一本撰 」は、最高銘柄である函館市川汲(かっくみ)浜で採れたものを選んでいます。

▲函館沿岸で採れる真昆布(分布図左下)。川汲浜がある白口浜の真昆布は、朝廷や幕府に献上されていました 。資料提供:こんぶ土居

4代目である土居純一さんは毎年産地に足を運び、漁の手伝いもしています。昆布はどのように採るのでしょうか。

「養殖の昆布は沖合に浮かべたブイにロープを張って、そのロープを巻き上げて採ります。

一方天然ものは小舟に乗って、水中眼鏡で昆布を探します。発見したら先が割れた長い竿で、 フォークでパスタを巻きつけるように岩盤にはりついた昆布をびりびりびりとはがすんです」(純一さん)

こんぶ土居では自ら昆布を選別、店舗に隣接した厨房で様々な昆布製品をつくり出しています。

「基本的に、委託ではいいものができないというのが僕らの考えです。

例えば、手作業で真昆布を削ってつくる“おぼろこんぶ”。機械ならいくらでも削れるのですが、 刃物で削るのは本当に大変なんです。

時代とともに、快く引き受けてくれる職人さんもいなくなってしまったので、僕が弟子入りをして技術を学びました」

■一貫した食品づくりへの想い

こうした「良い食品をつくろう」とする取り組みは、明治36年の創業から連綿とつづくもの。 純一さんのひいおじいさんからはじまり116年、その想いは受け継がれています。

家業を継ぐとはっきりと決めていたわけではないけれど、やはり食べ物に感心があった土居さん。

伝統食が大切に残されているイタリアの食文化に惹かれて、20代で渡伊。そこで自分達の食を誇りにしているイタリア人から、いろいろなことを学んだといいます。

「イタリア人が、独自の文化を大切にしているところがいいなと思いました。

それを自分に置き換えた時に、うちの家業はまさに〝JAPAN〟なわけです。大事にするべきなのはそこなのではと、考えるようになりました」

「親父が真面目に良いものをつくろうと、濁りなくやってきたことは息子なりにわかります。それを僕がやらずに、家業を潰すのはしのびないという思いもありました。

昔から変わらない姿勢でやってきたので、お客様はどんな昆布屋なのか理解してくださっています。これをいきなりやるのは大変なことなので、ありがたいです」

■難しくない昆布出汁。西洋料理にだって

手軽な顆粒だしに慣れてしまうと、昆布で出汁をとるとなるとつい構えてしまうもの。

けれど、難しくて考えなくても大丈夫。何度で何分加熱など、難しいことを家庭の台所に持ち込むべきではないというのが土居さんの考えです。

「極端なことを言うと、水に浸けておくだけ。良質な昆布なら、それだけでいい出汁がとれます。

三ツ星の料亭でもそうやって出汁をとるお店が結構あるんですよ。もっと楽に捉えてください」

▲水につけるだけ。これならすぐにはじめられそうです

「火をかけることによって出てくる旨みもあるので、かけたければかけてください。うちの真昆布は沸騰させても大丈夫ですが、 昆布によってはぬめりや濁りが出ることもあるので、沸騰する前に引き上げてください」

意外なことに、昆布は西洋料理にも展開できるのだそう。独特な香りのある煮干や鰹節だと難しいのですが、昆布なら和食以外の料理にも自然に溶け込みます。

▲こんぶ土居の著書、「大阪・空堀 こんぶ土居 土居家のレシピと昆布の話」(ぴあ)。リゾットやミネストローネなど西洋料理のレシピも豊富に掲載されています

毎日飽きずに口にできるのが、昆布出汁のすごいところ。主張は強くないけれど、実は影ながら料理をぐんとおいしくし、私たちの健康を支えてくれます

土居さんのお話を聞いて感じたのが、手の込んだ西洋出汁と違って、日本にはこんなに手軽に出汁をとれる材料があるのだから使わないのはもったいない!ということ。

ごちそうが並ばなくても、きちんと出汁をとった温かな汁物がある食卓は、充分豊かだといえるのではないでしょうか。

カテゴリ:おいしいつくり手, エンベロープフードホール