イベント・ニュースや読みもの note

2018.11.14

《おいしいつくり手》木桶と時間がつくる味/丸正酢醸造元

明治12年の創業より、じっくり時間をかけた木桶での酢づくりを大切に守る蔵があります。和歌山県那智勝浦町の丸正酢醸造元。那智山からの軟水に恵まれた土地で、約140年つづく蔵を見せていただきました。※丸正酢醸造元の商品は11月20日(火)より販売予定です。

■神聖な水が湧く場所で

紀伊半島沿いを走る電車に揺られて、2時間ほど。波一つない穏やかな海を眺めながら向かったのは、紀伊天満駅。駅に着き、地図を出す間もなく合掌造りの蔵が現れました。

▲木造、土壁、土間の蔵の隅々には菌が宿っています

「え、鈍行で来たの?遠かったでしょう。特急が停まる駅まで迎えに行ったのに」そう温かく迎えてくれたのは、丸正酢醸造元の取締役小坂和子さん。

「せっかく来てくれたんだから、蔵だけでなく那智の滝も案内しますね」と言いながら、お酢のいい香りがほのかに漂う室内に誘ってくれました。

那智の滝は、熊野三山の一つ熊野那智大社の別宮、飛竜神社のご神体として崇拝されてきた滝です。同社ではその伏流水を引き込み、お酢づくりに使用。まろやかな優しい味をつくり出すためには、この軟水が欠かせません。

▲敷地内の井戸。常に水温が16度なので安定した醸造がかないます

こんこんと湧く水をいただくと、身体に染みわたるのがわかりました。くせのない軟らかな水はごくごくと飲めて、気持ちをほっとさせてくれます。

いい醸造には、いい水が必要。そんな考えから、職人が井戸に立ち入る時には必ず二礼二拍手一礼してから。名水への感謝の気持ちを忘れません。

▲旅の疲れを忘れさせるおいしさでした。延命水といわれる所以を実感

■木桶から生まれる、香りと味

創業時から変わらない蔵には電気はなく、窓から日の光と海からの風を取り込みます。

「電気がなくてもつくれるのがうちの強みです。火さえおこせればお米が炊けるのと同じように、電気の力がなくてもお酢をつくることができます。

すぐそばに海があることも、うちの特徴の一つ。潮風は醸造にストレスを与えるものだけど、あえてそうした環境でつくることで、強い菌が育つのだと思います」

蔵の中を案内してくれた、取締役の小坂康夫さんがそう話します。

▲地元熊野杉の芯の部分でつくられた木桶。古いものは約140年使われています

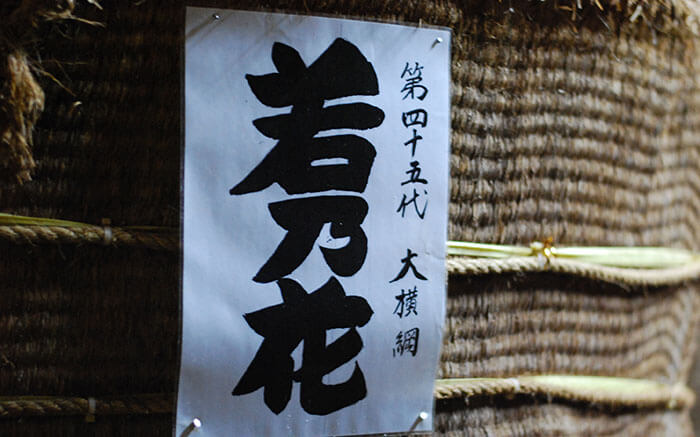

薄明りのもとに並ぶ、大人の背丈よりも高い木桶。その数は12本。一つ一つに、歴代の横綱の名がつけられています。

「以前は番号で呼んでいたんですけど、例えば1(いち)と7(しち)など聞き違えを防ぐためと、ものとしてではなく人に接するように大切に育てようという想いも込めて、相撲好きの社長が名前をつけました。

不思議なものでお相撲さんの取り組みが移るといいますか、出足がよくて仕込んで一番先に酢酸菌が広がる桶、出足は遅いけどいい味を出す桶、12本それぞれ性質が違うんですよ」

■90日から500日かけてつくられる味

短時間でつくることができる速醸の酢に対して、同社の酢は昔ながらの古式醸造法でつくられます。

蒸した米、こうじ、那智山の伏流水、そして種酢を木桶で仕込み

▲米蒸しから自分たちの手で。和歌山県産の米を大きな樽で蒸します。写真提供:丸正酢醸造元

酢酸発酵を終えたあとは、熟成へ。その期間はおよそ90日、長いもので500日のものも。温度や湿度に気を配りながら、見守ります。

▲桶に巻き付けているのは、藁の織物「もろ」。もろをかぶせることで、菌が発酵する40度に保たれます

菌は生き物。そのため、機械まかせにせず人の手を介した酢づくりが理念。だからこそ、他にはない酢がつくれるのでしょう。

そのことを象徴するのが、もち玄米でつくった「那智黒米寿」。つくるのが難しいもち玄米での酢づくりに成功したのは、長期間の熟成と何より職人技があったから。

2007年より現在までモンドセレクション最高金賞を連続受賞するなど、国内外で支持される那智黒米寿ですが、納得いく品質を提供するために無理に生産量を増やすことはしません。

▲もち玄米と麹だけでつくった「那智黒米寿」。蒸しづらく、こうじ菌が着きにくいもち玄米を長期間熟成させて醸造酢に仕立てています

▲もち玄米酢を純米酢とブレンドし「伝統醸造こめ酢」として展開。甘酒と本みりんで調味することで奥が深い味に

■代々の味を守り、受け継ぐ

「昭和40年代にFRP(繊維強化プラスチック)のタンクが出てきた時に、木桶に比べてメンテナンスが簡単で、木桶のように目減りしないという事で、そちらに変えられる醸造元も多かったと聞きます。

もちろんうちも変える方向だったそうですが、社長が木桶とFRPでつくり比べたところ、今までのものとは香り、味、コクが違うという事で木桶を残したんです」(和子さん)

▲丸正酢醸造元の小坂晴次社長。92歳の今も現役の職人です。写真提供:丸正酢醸造元

桶を守っていくのは大変なこと。酸素を欲しがる酢酸菌が桶に穴をあけたり、側板と底板をしばる鉄輪がゆるんでもれが生じたり、度々メンテナンスが必要です。

現在、大桶を製造する工房は1軒のみ。その職人もあと数年で引退するため、小坂社長の一番弟子木田尚秀さんが桶職人のもとで扱いを学んでいるのだそうです。

▲漏れが生じるのは底からが多いという。職人は桶の下のわずかなすきまにもぐりこんで修繕します

酢づくり以外に、木田さんが受け継いでいることがもう一つ。それは蔵に入る前の儀式で、法螺貝を吹くこと。

「戦時中に米が配給制になり、一度桶が空になってしまったんです。再開した時に菌が張らなくて、いろんなところで酢酸菌をわけてもらったのですがなかなか上手くいかなくて。

そんな時に社長が那智山の修験者に法螺貝の吹き方を教わり、祈りと願いを込めて、蔵に向かって毎日吹き続けたら菌が芽生え、旺盛に発酵しだしたそうです。以来、神棚に参拝の後、蔵に入る時には法螺貝を吹くようになりました」(康夫さん)

▲職人歴3年、29歳の若手職人木田さん。半年かけて社長から伝授されたその音色が、蔵に響き渡りました

酢というのは、香りがつんとして酸っぱいもの。私たちが持っていたそんなイメージを覆したのは、丸正酢醸造元の酢でした。

まろやかで芳醇な香り、醸し出された奥深いうまみ。その味は酢へ情熱を注ぐ社長と、それを受け継ぐ人たちによってつくられています。

▲左から木田さん、小坂和子さんと康夫さん

※丸正酢醸造元の商品は11月20日(火)より販売予定です。どうぞお楽しみに!

カテゴリ:おいしいつくり手, エンベロープフードホール