イベント・ニュースや読みもの note

18.11.07

《おいしいつくり手》ゆるぎない信念と独創性/大久保醸造店 大久保文靖さん

長野県松本市で100年以上つづく老舗醸造元、大久保醸造店。多くの料理家たちが愛用していることから、ご存知の方も多いかもしれません。蔵を訪ねると、そこには醤油・味噌づくりについて考えつくした3代目・大久保文靖さんのゆるぎない信念と、独創性のあるたくさんのアイディアがあふれていました。

■食をやるなら、きちんと世の中のことを知らないと

「そういうなかで、俺たちは何をしたらよいのかってぇ話だよ」

大久保さんからお話を聞くなかで、何度も出てきたのがこの言葉です。

食料自給率の低さ、表示されない食品添加物、TPPや種子法の問題点…。私たちの毎日食べるものの安全性や変化する食文化について、世の中で何が起こっているか?食に携わる人間としてきちんと知らなければならない、そのうえで自分のスタンスを決めていかなければならない、と語ります。

▲取材に伺ったのはよく晴れた夏の日。敷地の中に入ると、醤油や味噌のなんとも芳しい香りに包まれます

■原材料はシンプルがいい

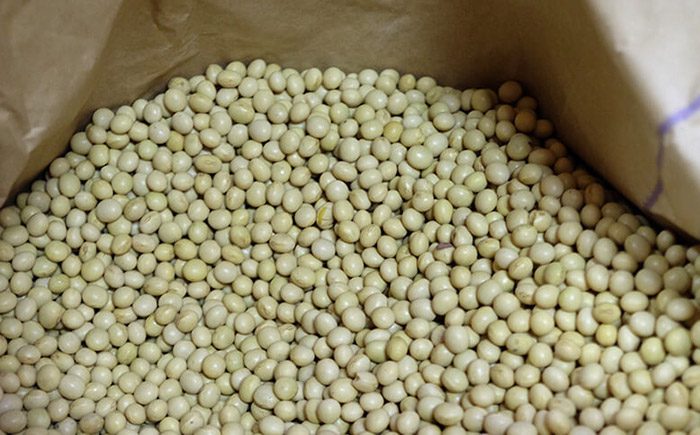

大久保醸造店の醤油は、青森県産をはじめ、長野、石川、富山、新潟、福井、秋田等の丸大豆、長野県産の小麦、塩は沖縄のシママースなど良質な材料を全国から集めて醸造されています。

▲使用する大豆は青森の篤農家(とくのうか/熱心で、研究心に富んだ農業家)福士武造さんによってつくられているものをはじめ、ナカセンナリ、エンレイ、サトノホホエミ、リュウホウなどを使用しています

▲小麦は長野県産 シラネの等級品を使用

一方で、現在国内でつくられている醤油の約80%は脱脂加工大豆によるもの。丸大豆からつくられるものは約20%で、そのうち国産はわずか2%弱。どうしてここまで脱脂加工大豆が使われているのでしょうか。

「醤油のうま味っていうのは、日本農林規格で決められている全窒素分(窒素の割合)で決まるんだ。けれど、大豆の成分は約20%が油で約9%が皮、要するに約30%はうま味を出すには不利なもの。脱脂加工大豆は、その不要なものが取り除かれているから、全窒素分7.8%くらい。丸大豆は5.6%くらいだから、約1.5倍も違う。

だから、成分的には丸大豆と脱脂加工大豆で比べても、勝負にならないんだよ。有利にうま味を出せるから、みんな脱脂加工大豆を使う。でも、脱脂加工大豆は特に悪いものじゃあないと思うし、何を使うかは結局は姿勢だよ。

…うちはつくり方を工夫してるから、丸大豆でもちゃんとうま味を出せるけどね」

と、最後にニヤリと笑う大久保さん。安易に脱脂加工大豆を悪いものとして扱うのではなく、きちんとそのメリットデメリットを理解したうえで、つくり手の姿勢を考えることが必要と話します。

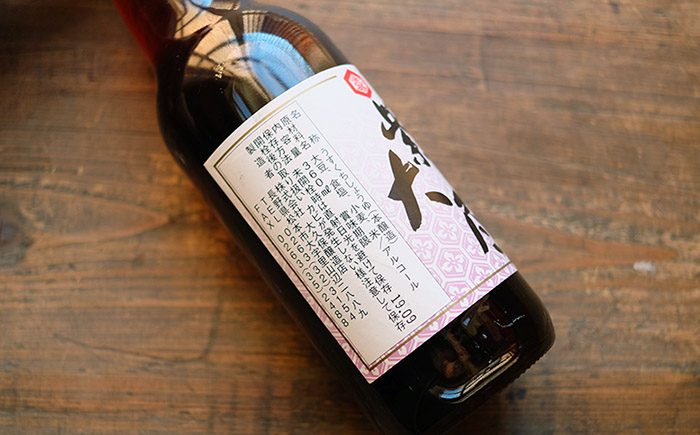

「できるだけ一括表示を見て。原材料はシンプルな方がいいんだから、余計なものが入っていないかチェックをする。それを徹底したほうがいい」

▲改めて大久保醸造店の薄口醤油「紫大尽」の表示を見ると、シンプルな原材料でつくられています

■醤油・味噌づくりのための創意工夫があふれる蔵

蔵の中を案内してもらうと、まずとても清潔なことに驚きます。

「誰にでもすぐ見てもらえるように、きれいな環境を保つことが大事。汚いと、不要な微生物も繁殖する。必要な微生物だけがあれば、味がよくなるんだ。

床や設備の洗浄は、オゾン水をつくって使うんだよ。酸化と還元の仕組みで、自然のおきてで殺菌するんだ。次亜塩素酸ナトリウムとか薬品で殺菌するのは、においがきついし器物が傷むから嫌だからね」

と大久保さん。微生物にとって一番よい環境をつくるため、木桶には漆を塗り、壁や床には何十トンの炭を埋め、常に乾燥させています。どれも一般的な醸造元ではまず行われていません。

▲厳選された原材料が並ぶ保管場所

▲天窓を開けると、一気に気持ちの良い風が流れ込み、自然の力で室内が換気されます

伝統的な製造方法である「本醸造」の醤油づくりは、簡単にまとめると以下の4工程。

工程1.蒸した大豆と炒った小麦を混ぜて、こうじ菌を加えてこうじをつくる

工程2.食塩水と一緒に木桶タンクに仕込み、諸味をつくる

工程3.定期的に攪拌をしながら、約一年~三年熟成を待つ

工程4.諸味を絞って火入れし、製品になる

短期間でつくる速醸方式はやらず時間をかけてつくる分、蔵の設備は人手やエネルギーが最小限ですむような工夫があちらこちらに見られます。

3階の仕込み場で蒸された大豆や炒った小麦は、ダクトを通って2階へ。重力を利用するため自然の力で材料の移動ができて、しかも最短距離で動くため雑菌がつきにくいのです。

「上から下に落ちていくだけだから、楽だよ。重いものを運ばなくていいから、ひとりで全部操作ができちゃうんだ」

▲工程1:奥に見える大豆蒸煮缶(だいずじょうしゃかん)で大豆を蒸します

▲工程1:蒸された大豆と炒った小麦は、こちらの穴から2階のこうじ室へ落とされます

2階にはこうじ室があり、1階には諸味蔵があります。

「うちのこうじ室は以前より大きさは倍にしたけど、つくれる量は同じにしたから効率は半分。だけどその分、質はすごく良くなったよ」

▲工程1:こうじ室はドラム型。普通は円盤型で製麹(せいぎく)する

ドラム型の珍しい形のこうじ室は、微生物にとって良い環境を追究したらたどり着いたそう。量をたくさんつくることより品質を選ぶ姿勢が、数々の設備投資にもあらわれています。

▲工程3:漆塗りの杉桶でじっくり時間をかけ熟成をすることで、まろやかで深みのある味に。この他、四角い発酵槽も使用しているそうです

▲工程4:布にくるまれた諸味を重ね、その重みでじんわりと時間をかけて醤油が絞られます

最後に案内していただいたのが、長野県根羽村の杉の木でつくられた横型木桶タンク。

こちらは諸味を発酵するためのものです。一般的な縦型の桶だと、諸味をかき混ぜるのに人手も時間もかかり、空気に触れすぎてよくない。それなら、桶の中を諸味で満たしてしまいスクリューをとりつけて攪拌しようというアイディアです。

「これは特許を取得してあるもの。発案から完成まで8年かかったんだ。自分で漆を1本につき12kg塗ったんだよ、5日間泊まり込みでさ。精魂込めてつくるからね、なんでも。そういうものが、つかうひとに伝わればいいよ」

▲塗って乾かして塗って乾かして、4回繰り返して完成した木桶。内側にも外側にも漆を塗っているため清潔が保たれて、菌にとっても良い環境に

▲知り合いの書道家が書いたという、木槽のある部屋に飾ってある「天地無二」の文字。「天地無双」を変化させた造語で、特許製品だからこそ「世の中にふたつとない」という想いをこめているそう

老舗醸造元だからといって、頑なに昔ながらのつくり方を続けるわけではなく、ゆるぎない信念にもとづいた創意工夫はずっと続いています。

■一番の幸せは普段の食事のなかに

ご自宅にも案内してもらいました。卓上には、奥様お手製の煮梅や漬物などの小皿がたくさんで、どれもやさしくてとびきりに美味しい味。

食へのまじめな姿勢は、仕事だけでなく大久保家の食卓にも溢れているのです。一番の幸せは普段の食事のなかにある、と大久保さんは話します。

「『お父さん今夜何食べたい?』って毎日娘が聞きにくるんだよ。『たまには餃子も良いな』『ねぎが青々してきたからすき焼きしようか』って答えるんだ。

そうして、馬車馬みたいに働いてても腰がいてえなと思ってても、『うまいな』って言いながら食べる。歳をとってから口に合うものを食べられるのが、一番の幸せだと思うんだよ。だから、シンプルにつくられたちゃんと美味しいものを、子どもたちに伝承していくことが大事だでね」

▲やさしい味に、感激しながらいただきました

カテゴリ:おいしいつくり手

-

《おいしいつくり手》手で考えるキッチン道具 /ヨシタ手工業デザイン室 𠮷田守孝さん

-

《おいしいつくり手》毎日食べたくなるパンケーキをおうちでも/APOC大川雅子さん

-

《おいしいつくり手》職人歴60年余、ひとつひとつ目を彫る銅のおろし金/江戸幸 勅使川原隆さん

-

《おいしいつくり手》東京でつくられる、砂釜焙煎の麦茶/川原製粉所

-

《おいしいつくり手》畑から食卓へ、落花生からうまれるつながり/「Bocchi」加瀬 宏行さん

-

《おいしいつくり手》切れるように、研げるように。「吉實」のずっと使える包丁づくり